年間総症例数7万件以上、国内で急増する内視鏡下手術

患者の立場に立ってQOLに重点を置く治療ー現在、その最先鋒にあるのが内視鏡下手術だ。

内視鏡検査はもともと日本の得意分野だが、光学器械と周辺機器の進化により、外科領域でめざましい進化を遂げた。欧米に始まった内視鏡下手術が国内でスタートしたのは、1990年春。以降、腹部、呼吸器、泌尿器、心臓血管、婦人科など、あらゆる領域で技術開発され、日本内視鏡外科学会らの調査(昨年秋のアンケート調査、回答率役50%)によると、いまや内視鏡下における外科手術の総症例数は、年間7万件以上にのぼるという。

その過程で、医師達はさまざまな方法を試みてきた。

1990年、埼玉医大総合医療センター外科教授・橋本大定氏と、茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター院長・永井秀雄氏が考案したのが、「つり上げ式」と呼ばれる腹腔鏡手術での新しい手法だった。

通常、腹腔鏡手術では視野と作業空間を確保するため、炭酸ガスで腹部を膨らます「気腹法」で行なう。だが気腹法は肺や心臓を圧迫するため、静脈血栓や空気塞栓などの合併症を引き起こす事がある。そこで、物理的に腹部の皮膚をワイヤーでつり上げる術式が試みられた。

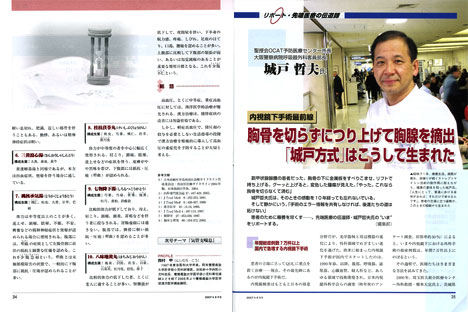

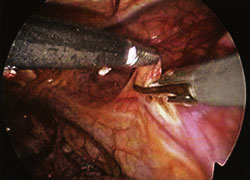

この「つり上げ式」を胸骨に応用し、胸骨をつり上げる独自の胸腔鏡下手術を見いだしたのが、現在、聖授会OCAT予防医療センター所長で大阪警察病院呼吸器外科客員部長をつとめる城戸哲夫氏だ。1997年以降、症例自体が少ない重症筋無力症120例、縱隔腫瘍をあわせて230例を執刀した、この分野の第一人者である。

外科的侵襲が少ない内視鏡下手術は患者にとっては優しい医療だが、半面、医師には熟練した高い技術が要求される。「城戸式」はいかに開発されたのか。

▲胸骨つり上げ式の胸腔鏡下手術